Après des décennies fondées sur la conviction que la prospérité naissait d’abord de la qualité de ses règles, l’Europe arrive au bout d’un cycle. La stabilité normative ne suffit plus : pour rester une puissance économique dans un monde fragmenté, l’Union doit désormais mobiliser des moyens à la hauteur de ses ambitions, décider plus vite et financer massivement les transformations que notre siècle impose. 2025 marque ainsi le retour de l’investissement comme priorité stratégique européenne.

Depuis ses origines, l’Union européenne s’est voulue une puissance normative. Elle s’est construite comme un espace où la prospérité naît d’abord de la cohérence des normes, de la prévisibilité des obligations, de la discipline dans la gestion des finances publiques, de la protection des consommateurs et du bon fonctionnement du marché intérieur.

Ce modèle n’a pas failli : il a permis une intégration économique sans équivalent dans l’histoire, un marché de 450 millions de consommateurs, un niveau de vie élevé et une stabilité macroéconomique largement enviée.

Mais un modèle fondé presqu’exclusivement sur la règle, finit mécaniquement par atteindre ses limites. Les règles assurent la sécurité, mais elles ne créent pas de dynamique. Elles clarifient l’environnement, mais elles ne préparent pas l’avenir. Ce que rappelle le rapport Draghi[1], c’est que le continent européen est entré dans une zone de vulnérabilité non pas parce qu’il a abandonné ses principes, mais parce qu’il n’a pas su investir suffisamment pour les rendre durables.

Les règles assurent la sécurité, mais elles ne créent pas de dynamique.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 500 et 800 milliards d’euros d’investissements manquent chaque année pour maintenir le potentiel de croissance de l’Union.

L’Europe a su créer un espace de marché ; elle doit désormais créer un espace de puissance économique. Cette transition n’est pas idéologique : elle est purement rationnelle, dictée par la géopolitique, par les technologies, par l’énergie, par la démographie. En 2025, elle devient incontournable.

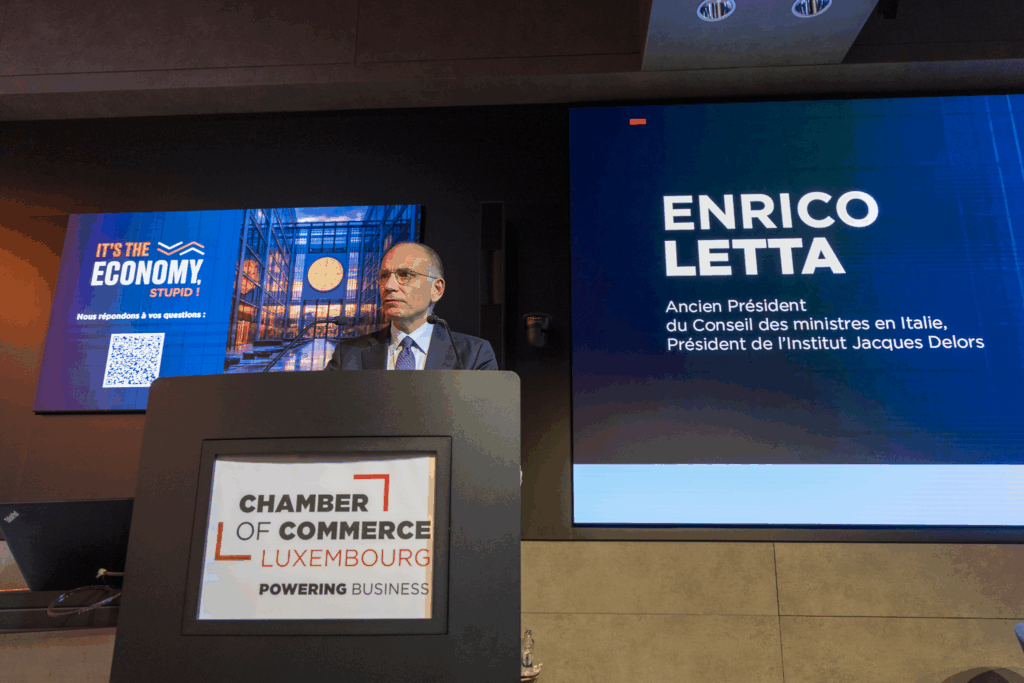

Le diagnostic Letta : un marché unique qui doit devenir un moteur d’investissements

Avant la publication du rapport de Mario Draghi, celui remis par Enrico Letta au Conseil européen exprime la volonté d’articuler cette nécessité économique avec un constat institutionnel. Le marché unique a été la réussite fondatrice de l’Union moderne. Mais il n’a pas été pensé pour un monde où l’investissement doit être rapide, massif, transversal, transfrontalier et technologiquement complexe.

Enrico Letta explique que le marché unique souffre aujourd’hui d’un paradoxe. Il est vaste, mais fragmenté. Il est intégré, mais lent. Il est ouvert, mais administrativement hétérogène. Les entreprises opérant dans plusieurs États membres le savent : la réglementation diffère, les procédures se répètent, les délais s’allongent, les obstacles techniques subsistent, et les coûts s’additionnent.

Ce qu’Enrico Letta a défendu, notamment lors de sa venue à Luxembourg en septembre dernier lors de l’événement organisé par la Chambre de Commerce “It’s the Economy, stupid!”, c’est que cette fragmentation coûte chaque année des points de productivité à l’Europe. Elle réduit le rendement marginal du capital investi, décourage les projets transfrontaliers et pousse les entreprises à se développer ailleurs.

Le cœur de sa proposition — une Union de l’Épargne et de l’Investissement — vise précisément à transformer le marché unique en plateforme d’investissement à part entière. Il ne s’agit pas tant d’en élargir le champ que d’en améliorer la qualité économique. Le marché unique ne doit plus être seulement un espace où circulent les biens et les services, mais un espace où circule efficacement le capital, sans barrières ni frictions inutiles.

Investir dans les transitions : climat, numérique, géopolitique

Si la question de l’investissement devient si pressante, c’est parce que l’Europe se trouve confrontée à un faisceau d’enjeux simultanés qui reconfigurent entièrement son avenir économique.

La première transition est climatique et énergétique. Aucune région du monde ne porte une ambition aussi élevée en matière de neutralité carbone. Mais cette ambition a un coût considérable. Réseaux électriques, rénovation thermique, infrastructures pour développer l’hydrogène, décarbonation industrielle, mobilité propre : sans investissement massif, la transition restera déclarative et non effective. Ce déficit ne menace pas seulement la trajectoire environnementale, mais aussi la compétitivité industrielle du continent.

L’Europe se trouve confrontée à un faisceau d’enjeux simultanés qui reconfigurent entièrement son avenir économique.

La deuxième transition est numérique et technologique. L’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la cybersécurité, les infrastructures de données sont devenues les nouveaux piliers de la souveraineté économique. Ici aussi, la fragmentation des marchés européens rend les investissements plus lourds, plus lents, plus coûteux. L’Europe ne rattrapera pas son retard technologique si ses entreprises sont condamnées à financer leur croissance dans vingt-sept environnements réglementaires distincts.

La troisième transition est géopolitique. La guerre en Ukraine, la montée des tensions globales et la fragilité des chaînes d’approvisionnement ont révélé à quel point la sécurité économique dépend désormais de la capacité d’investissement dans la défense, la résilience industrielle et les matières premières critiques. Dans ces domaines, l’échelle nationale est trop étroite et l’échelle européenne trop hésitante.

Le fil rouge est limpide : dans chacun de ces trois domaines, investir devient non seulement souhaitable, mais vital.

L’étrange paradoxe européen : l’épargne est là, mais ne travaille pas pour l’Europe

La singularité de la situation européenne réside dans un paradoxe déroutant. L’Europe n’est pas une région pauvre en capital. Au contraire, elle est l’une des zones du monde où l’épargne privée est la plus abondante. Mais cette épargne n’irrigue pas suffisamment son économie réelle.

Les raisons sont multiples : réglementation financière encore trop fragmentée, absence d’un véritable marché unique des capitaux, asymétries fiscales, prudences nationales, disparités de supervision, manque de produits transfrontaliers simples et efficaces.

Ce paradoxe produit une situation absurde : l’Europe dispose des moyens financiers pour financer sa transition énergétique, son innovation digitale et son industrie stratégique… mais ces moyens s’investissent trop souvent hors d’Europe, dans les marchés les plus intégrés du monde.

Ainsi, ce n’est pas l’absence de ressources qui bloque l’investissement, mais leur incapacité à se frayer un chemin rapide, efficace et massif vers des projets productifs. Draghi et Letta s’accordent sur ce point : une Europe qui n’unifie pas ses marchés de capitaux renonce à son propre potentiel.

Le Luxembourg, maillon stratégique d’une Europe qui veut redevenir investisseuse

Dans ce grand mouvement européen, le Luxembourg occupe une position singulière. Il est à la fois symbole des bénéfices de l’intégration et témoin direct de ses limites.

Sa place financière est déjà l’une des plus importantes plateformes d’investissement transfrontalier au monde. Les fonds qui y sont domiciliés irriguent l’économie européenne à une échelle unique. Le pays a fait de la finance durable un axe de développement stratégique, qui conforte son rôle dans la transition climatique européenne.

L’Europe dispose des moyens financiers pour financer ses transitions mais ces moyens s’investissent trop souvent hors d’Europe.

Mais cette position centrale s’accompagne aussi d’une responsabilité. Le Luxembourg peut devenir un laboratoire institutionnel de l’Union de l’Épargne et de l’Investissement : un lieu où les capitaux circulent avec fluidité, où les régulations s’harmonisent, où les produits financiers se conçoivent pour être européens dès leur naissance. Une partie de la réponse européenne peut être expérimentée ici, dans un pays où les frontières se traversent chaque jour, où la coopération transfrontalière est un fait social autant qu’un concept économique, et où les acteurs financiers ont déjà l’habitude de penser à l’échelle de l’Union.

Choisir de redevenir une puissance d’investissement

L’Europe est arrivée au bout d’un cycle. Pendant longtemps, elle a considéré que la qualité des règles suffisait à produire la croissance. Aujourd’hui, elle reconnaît que la croissance dépend aussi de l’ampleur des moyens mobilisés, de la rapidité des décisions, de la capacité à financer ce que le XXIe siècle exige.

Ce changement n’est pas qu’une réévaluation technique : c’est une transformation stratégique. Passer de l’Europe des règles à l’Europe des moyens, ce n’est pas renier l’héritage fondateur ; c’est le compléter, le prolonger, l’adapter.

En 2025, l’Europe se trouve à un moment charnière non pas parce que les défis seraient nouveaux, mais parce qu’elle commence enfin à adopter l’outil qui lui avait manqué : l’investissement.

Rester une puissance implique de financer soi-même les ressorts de sa prospérité. Ne pas le faire, c’est accepter de dépendre des choix des autres.

L’Europe a capital, talent, savoir-faire et institutions. Il lui manquait l’impulsion. Elle semble, enfin, décidée à la donner.

[1] Rapport sur le futur de la compétitivité européenne remis par Mario Draghi à la Commission européenne en septembre 2024